江戸時代、奈良県橿原市の今井町は、全国的にも珍しい「町人による自治」が行われていた地域として知られています。

その運営の中心にいたのが、「惣年寄(そうどしより)」と呼ばれる三つの家──今西家・上田家・尾崎家でした。

これらの家は町の行政・司法・財政といった機能を担う、制度上のリーダーでもありました。

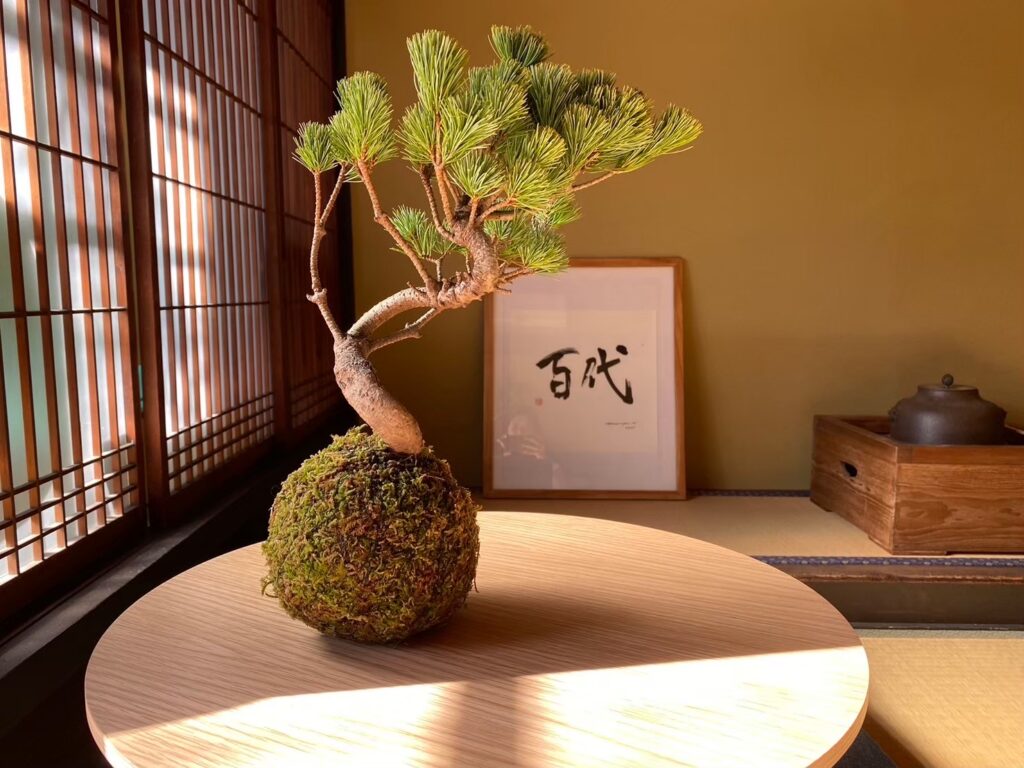

茶寮 百代は、かつての尾崎家に店を構えています。

尾崎家は今井町の「重要伝統的建造物群保存地区」の一角にあり、今井町に現存する501棟の伝統的建物のひとつとして、江戸時代の町人文化と自治の歴史を今に伝える貴重な建築です。

その歴史的価値や建築の特徴から、尾崎家は「重要文化財に指定されていてもおかしくない」と言われることもありますが、現時点では重要文化財には指定されていません。

その背景には、建物の保存や利活用を巡る話し合いの中で、隣接する家との調整がうまくいかなかったという経緯もあったと伝えられています。

文化財の指定には建物そのものの価値だけでなく、地域での合意形成や管理体制も重要な要素となるため、尾崎家は現在「重要伝統的建造物群保存地区」の一棟として位置づけられているのです。

「町の市長 兼 裁判官 兼 会計係」としての尾崎家

記録によれば、尾崎家は元和年間(17世紀初頭)から惣年寄のひとつとして町政に関与していたとされています。

今井町の惣年寄には江戸幕府から「死罪を除く司法権・警察権」が与えられており、町の中で起きるさまざまなもめごとに対し、町人たち自身で裁きを下す体制が整えられていました。

尾崎家の屋敷には、奥座敷の一角に「裁きの間」と呼ばれる空間があり、次のような町人同士のトラブルを処理していたと伝えられています。

- 金銭の貸し借りに関する争い

- 商品の質をめぐる店と客との言い合い

- 騒ぎを起こした町人への対応

呼び出された者は「なぜそのようなことをしたのか」と問われ、尾崎家当主が処分や調停の判断を下しました。

役所や裁判所の役割が、まさに家の中で果たされていたのです。

武士から町人へ──“格下げ”ではなく、まちを動かす転身

尾崎家の始まりとなった尾崎喜助は、もともと武士だったと伝えられています。

地域の言い伝えによると、安土桃山時代の名茶人・古田織部との茶会をきっかけに町人となり、今井町に定住したそうです。

江戸時代、武士から町人に転身することは、一般的には「身分が下がる」と見なされていました。

武士は人を治める側、町人はその支配を受ける側という関係にあったため、武士をやめることは「没落」や「浪人」と捉えられることも少なくなかったのです。

しかし、今井町では町人たち自身がルールをつくり、トラブルを解決し、まちを動かしていたのです。

その中でも中心的な役割を担っていたのが、「惣年寄」と呼ばれる立場にあった尾崎家でした。

尾崎喜助の転身は、武士として培った知識や教養を町の未来のために生かそうとする、前向きな決断だったのかもしれません。

茶の湯の精神が宿る尾崎家

尾崎家の建築には、随所に茶の湯の精神「侘び寂び」を感じさせる設計が見られます。

- 床柱に木肌の自然な風合いが残る「南天(なんてん)」

- 床の間に華美すぎない「瑪瑙(めのう)」の飾り

これらは見せるための豪華さではなく、自然の味わいと素朴さを感じ、日々の暮らしの中で心を整えることを大切にした設計です。

茶寮百代でも、これらの内装をそのまま活用しています。

HAKUTAIは尾崎家から受け継がれてきた空間の美しさと精神をそのままに、日本の文化を次世代へとそっとつないでいける場所でありたいと考えています。